⚠️ 本文章為教學APP功能或整理總體經濟與公司營運重點,非投資建議與任何買賣的邀約。

2023年如果聊到股市,大家應該都是笑咪咪,因為全球大型市場都持續上漲著。但這麼歡樂的氛圍卻沒發生在中國,2023年疫情後經濟仍疲弱而且同時受到美國制裁,所以現在仍維持降息及貨幣寬鬆政策。反過來思考,當中國擔心經濟脆弱而都不敢升息時,自然也會影響當地企業營運及外資投資的意願,這也是中國概念股倒了一票的主因。再說到中國經濟高連動的概念股,中租-KY當然也首當其衝,所以接下來就來關心這位老朋友的近況吧。

中租-KY(5871):基本面確實展露疲態

中租-KY在2023年11月單月營收繳出81.42億元、年增5.24%,雖然營收維持在歷史高檔的80億以上,但單月年增率確實走弱。要知道過去幾年,中租-KY單月營收動輒都是雙位數甚至20%以上的高水準表現,對照最新營收不難看出營運真的轉弱。但再看到累計營收繳出890.3億、年增12.9%仍創同期新高,重點是上市後連續創新高至今,由此不難看出營運底氣仍足。從集團整體營收來看,目前台灣、東南亞合計已經貢獻過半營收,因此中國衰退造成的衝擊也持續減緩中,這就是營運基金型態的好處。

圖一:中租-KY營運基金型態能減緩中國衰退的衝擊。資料來源:阿格力價值成長股APP。

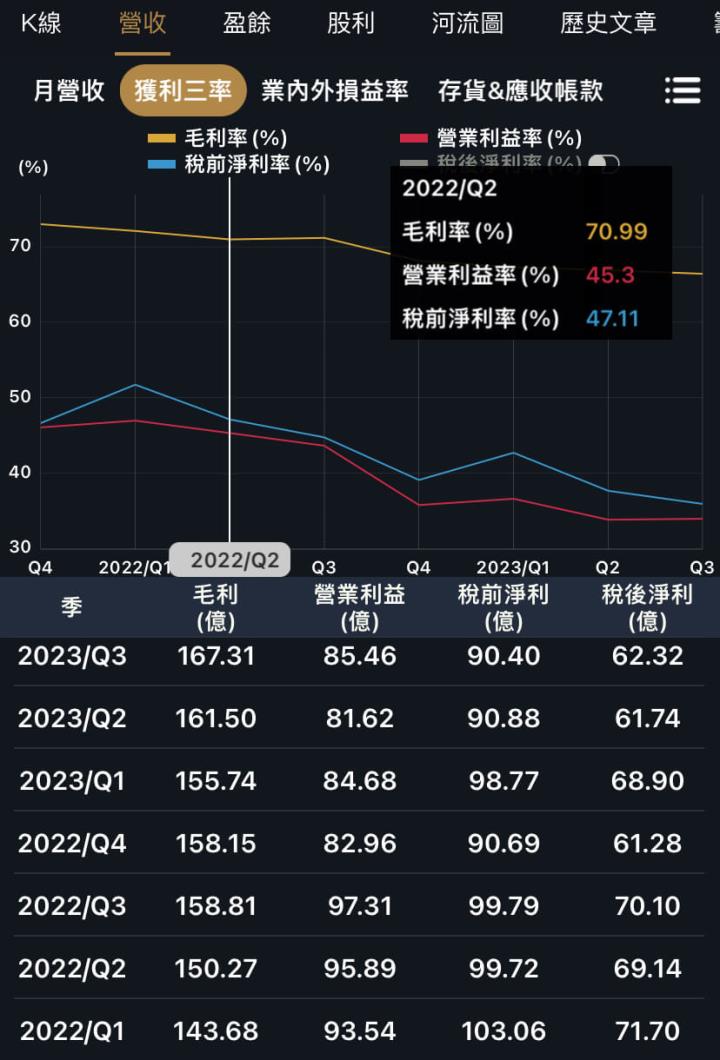

再看到毛利率表現,低利率期間都能維持在七成以上,但全球啟動升息則造成毛利率跌破七成大關。中租-KY在2022年第二季單季毛利率是70.99%,2023年第三季則下滑至66.43%,也難怪營收創高仍繳出衰退的財報表現。以單季稅後淨利數據來看,從2022年第一季71.7億元掉到2023年第三季62.32億元,以股本176億來看就不難猜想衰退力道有多大了。

圖二:中租-KY面臨升息及中國衰退造成毛利率下滑。資料來源:阿格力價值成長股APP。

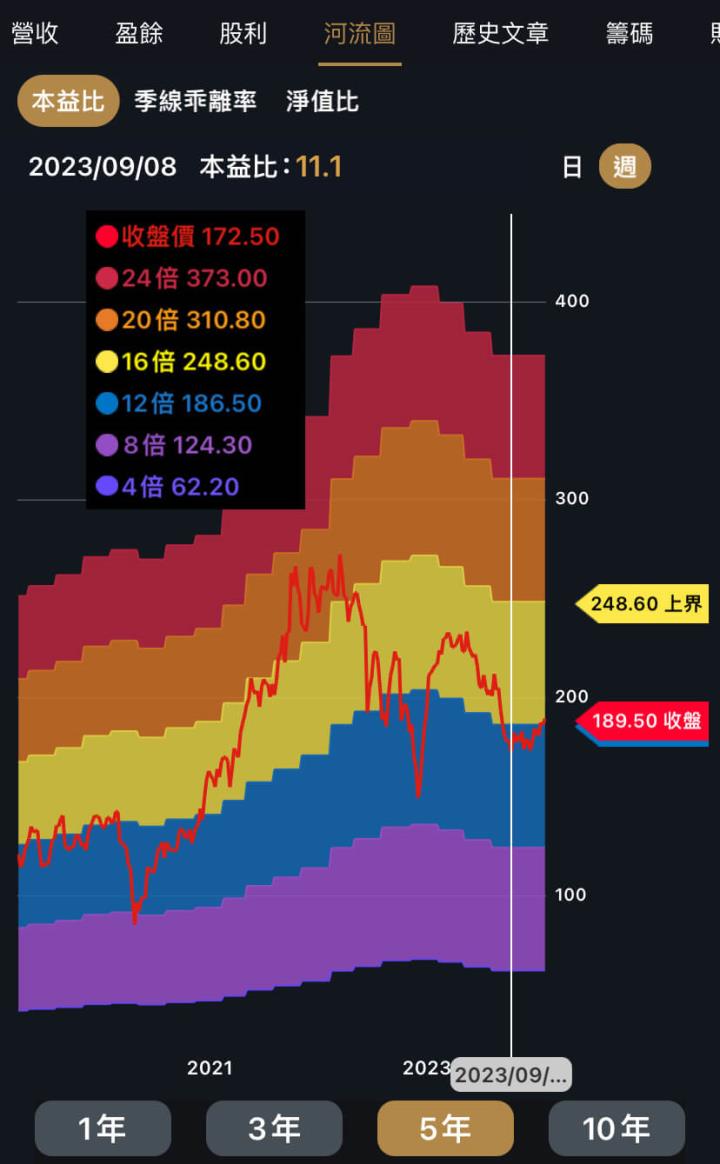

當EPS開始衰退,就會直接反映在本益比河流圖的水位,從2023年開始明顯能看到河流反轉向下走。從2020年疫情發生當下、2022年十月兩次時間點來看,最低掉到本益比8倍附近,但拉長時間會再回到12到16倍之間。再從近半年河流圖來看,九月本益比最低來到11.1倍,目前又回到12倍附近,這也反應出市場派看待中國議題似乎越來越冷靜。

圖三:市場對中國衰退似乎越來越冷靜。資料來源:阿格力價值成長股APP。

EPS衰退不代表營運不佳?

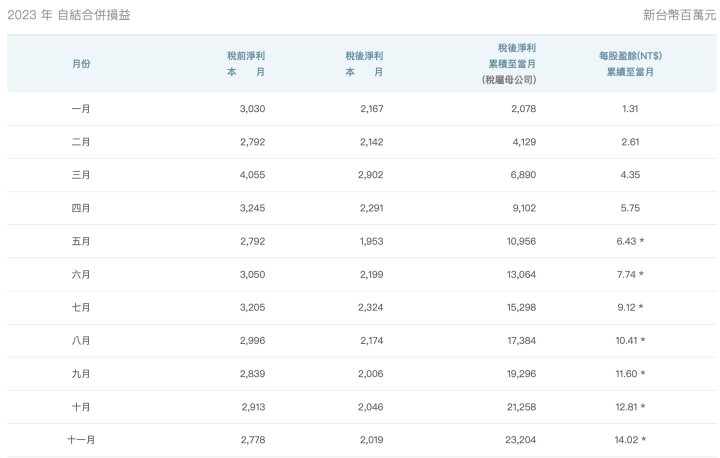

中租-KY最新自結EPS是前11月累計14.02元,2022年同期是16元,僅次於2022年的歷史次高表現。過去幾個月中租-KY單月EPS能繳出1元以上的實力,全年沒意外的話可望繳出15元以上的成績單。如果以中租-KY目前EPS來看,落後給2022年17.17元應該是不爭的事實,但如果扣除這一年歷史新高呢?中租-KY全年EPS歷史次高出現在2021年14.8元。換句話來說,2023年在升息壓力的逆勢衝擊下,EPS依舊有機會繳出歷史次高的成績單,這也算是相對豐收的一年。

圖四、中租-KY全年EPS有機會繳出15元以上的成績單,資料來源:中租-KY官網。

正當市場把焦點放在中國營運疑慮,實際上整個集團的腳步並未趨緩,尤其是東協更是如火如荼展開。根據最新法說會資料顯示,東協在2023年前三季營收貢獻集團98.52億元、年增31%,包含泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、印尼子公司也持續增資中,持續打造獲利第三隻腳以降低在台灣與中國營收的佔比。以最近來說,總裁辜仲立12月10日才到泰國進行JLK Tower商業大樓開幕剪綵,接下來要以這座氣派的大樓作為營運核心,宣告積極拓展東南亞的決心。

圖五、中租-KY近期在泰國蓋的JLK Tower正式開幕營運,資料來源:仲利國際官網。

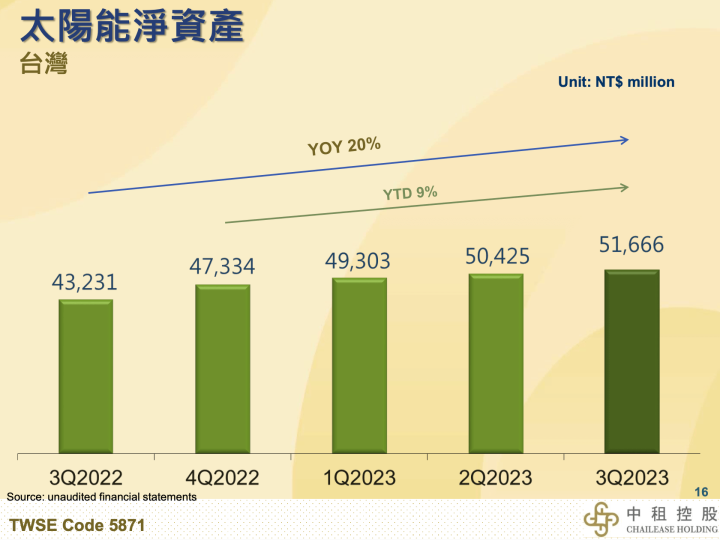

回到台灣營運來看,近一年延遲率維持1.9%到2.4%(2012年到2019年疫情前2.7-3.6%),可以看到中租-KY持續穩健控制資產品質。再來當然就是太陽能光電事業體,如果你看中租-KY新聞只要提到台灣太陽能廠想要募資,通常聯貸案的達成率都是超過100%。這代表國內銀行錢多但又無法隨意放款,而「綠色產業」的ESG放款又成為銀行營運重點項目,因此中租-KY轉投資太陽能事業可說是完全受惠。從中租-KY法說會最新公布的太陽能淨資產變化來看,從2022年第三季432.31億元來到2023年第三季來到516.66億元,淨資產年增20%這對獲利來說當然是好事。畢竟太陽能就是放著等收益,當太陽能廠越來越多,自然能貢獻集團相對放款而更穩健的收益。

圖六、中租-KY太陽能淨值產快速增加中,資料來源:中租-KY法說會。

租賃業在世界仍有漫漫長路

如果你是阿格力老朋友,應該都會記得我常常說產業天花板,就是決定企業獲利的天花板。而租賃產業就是有錢人越多就能賺更多的事業,以美國、英國租賃滲透率分別為22%、28.4%來看,台灣、中國當前的租賃透率分別為11%、9.4%顯然還有成長空間。回到中租-KY營運面來看,當台灣、中國市場仍這麼大的「待開發空間」,也無怪乎市場對短期利空的反應越來越小。

發表

發表

我的網誌

我的網誌