作者:張子午

對於自殺議題的關注,

絕大多數僅停留在自殺者身上,

化作研究統計數字、成為媒體標題下的悲劇或傳奇,

但在每個棄世而去者背後,

都站立著更多不被看見的生者,

猶如無聲的影子,

他們被烙下永遠的印記—自殺者遺族。

在這裡,讓我們走入自殺者遺族的世界,

透過不同階段的哀傷歷程,

聆聽他們與逝去親人的對話,

看見掩蓋在迷思與禁忌下的真實經驗,

那些不因死亡而被切斷的生命連結。

繼續看下去...

(贊助商連結...)

李翌如

年齡:39

職業:服務業

母親 13 年前自殺過世

自從養了六年的寵物兔「巧巧」生病,

每當下班坐上捷運,

李翌如就會心悸、手抖,

愈接近要下車的那一站,她愈害怕回家。

雖然看過數間動物醫院,

醫師都說只是輕微的皮膚病,

另外檢查出子宮病變,

在年紀大沒結紮的兔子很常見,不必緊張,

她仍遏抑不住巨大的恐慌與焦慮,

擔心巧巧在家裡會不會出什麼狀況。

恐慌感漸漸擴散,

在辦公室常因主管或同事的幾句話,

情緒極度低落,必須躲進廁所,

下班一回到家淚水就彷彿打開開關,

哭到疼痛脫皮。

當罹癌並重度憂鬱症的母親自殺去世時,

她卻沒有流太多淚水。

「一直到去年我哥才跟我講,

很多親戚在背後說為什麼

自己爸媽過世都不會哭,好冷血。」

李翌如苦笑著說。

媽媽自殺那天,我沒哭

因為知道她終於不會繼續痛苦

那年她大四,

某天清晨父親邀母親去公園運動。

父母罕有結伴出門的時光,

這是最後一次。

兀自坐在椅子上看報紙的父親,

回過神來已經找不到母親的身影,

家人四處搜尋未果而報警,

中午接到派出所通知,

在河邊發現一名符合家屬描述特徵的屍體,

疑似跳橋輕生。

「看到警方的照片,

我爸跟我哥傷心的反應非常大,

我卻完全相反。

以前會跟別人說

那是因為我還沒有接受,

後來自己的解讀是,

知道她這樣不痛苦了。」

李翌如說。

她不害怕讓別人知道母親自殺過世,

卻不願回想前面的過程。

身為母親生前的主要照顧者,

她每天背負著精神壓力,

看著化療和精神科藥物帶來的強烈副作用,

以及壓抑而苦悶的生活,

用盡氣力卻絲毫無法減輕至親從肉體到心理的痛苦。

在過世前的一次嘗試自殺未遂後,

她晚上會把母親的房門打開一個縫,

自己睡在客廳,夜裡一直醒來,

以確保母親沒有跑掉或出事。

「沒辦法跟任何人解釋,

沒有相同經驗的人不知道那是什麼感覺,

每天一覺醒來,旁邊有人一直跟你說,

拜託讓我死,一直重複她有多麼不快樂,

你會覺得,究竟可以給她什麼?

真的就是送她去死嗎?」

大部份親友的反應仍是疑惑、不能接受,

「我爸說:『奇怪,追蹤檢查都很正常,

化療不舒服我知道,但為什麼不舒服到會想死?』

那是沒有人有勇氣跟他講,是因為你啊!」

祖父早逝,李翌如的父親把守寡三、四十年、

照顧公婆與養育諸多小孩的祖母當作妻子的理想典型,

可是身為老么的母親,從小不用做太多事,

無法符合丈夫的想像與期待。

不快樂的母親曾經帶著李翌如

參與加宗教活動追求自我認同,

有一陣子晚上聚會頻繁,

父親為此不滿發生爭吵,甚至將母親鎖在家門外。

「在我看來,

他們完全是兩個不一樣的人被硬綁在一起,

有時問我媽要不要離婚,她說過很經典的話:

『我是為了你們兩個小孩』。

從外面看,我爸一切正常,

工作負責、無不良嗜好、無外遇,

不構成大家覺得的離婚條件,

那個年代沒有個性不合這件事。」

李翌如說。

為什麼,

需要為自已的痛苦道歉?

因乳癌而切除淋巴後,由於手臂沒力,

李翌如都要幫母親洗澡,

一面洗母親一面向她道歉;

雖然程度不同,彷彿連結起她現在的狀況,

陷入恐慌與憂鬱的這一年來,

也在不停地向他人道歉。

十多年過去,生病的兔子再現了當年的恐懼。

「會害怕一個生命交在我手上,

那是我可以控制卻失控的事情,

擔心眼前生命隨時都會消失。

自殺者遺族最常被問到,

你們當初為什麼沒有阻止他?

就算別人跟你說他們懂,也沒有用,

就是覺得自己沒有照顧好。」

李翌如發現自己身心狀況不對勁後便前往精神科就診,

現在仍固定每月一次到醫院做心理諮商,

透過與心理師的對談,

一步步從家人關係與自身性格釐清問題的根源。

鮮少和她討論母親自殺的哥哥,

則在二○一七年主動報名參加馬偕醫院自殺防治中心

開辦的 「自殺者遺族說故事團體」,

開始向她分享其中的所見所聞。

從小疏離的兄、妹、父三人,

經歷過針鋒相對的過程,

終於隨著時間可以平心靜氣地聊天,

李翌如甚至偶爾會陪父親上市場買菜,

只是能重新相處的時間才四年多,

父親就突然倒下猝逝。

隨著辦公室座位旁的同事突然自殺離世,

加上個人經濟上的壓力,

憂鬱的霧霾這陣子將她重重困鎖,

藥物失去了效果、旁人加油鼓勵的話語背後,

流露出對心理疾病的不解,

自己沒有存在必要的念頭揮之不去。

李翌如有時望著乖巧的巧巧,

多麼希望牠有一個更好的「僕人」。

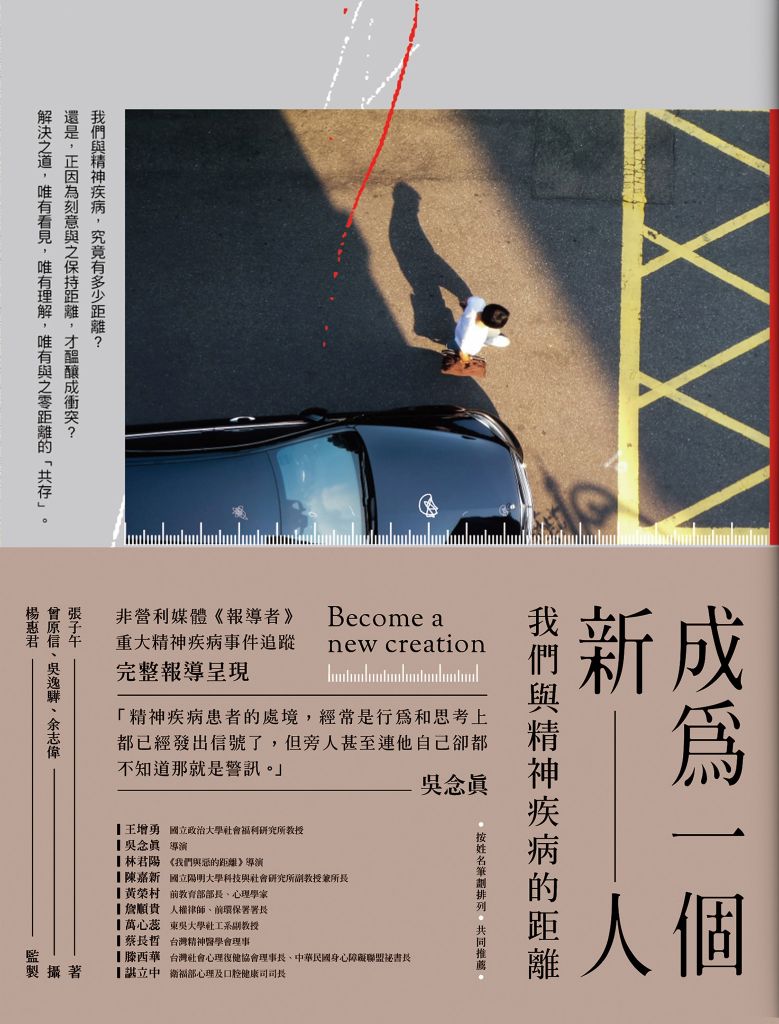

本文 擷取自:成為一個新人

作者: 張子午 出版社:衛城出版

此文由 衛城出版 授權,

未經同意,請勿轉載。

(責任編輯:CMoney編輯/LULU)

(圖/曾原信)

發表

發表

我的網誌

我的網誌