(圖/shutterstock)

你的身邊,是否存在過這樣一些人:

明明手頭一大堆工作沒有完成,

但凡同事開口,有求必應;

自己的生活捉襟見肘,

可是朋友來借錢,卻慷慨解囊;

和別人一起出去吃飯,

總是礙不過情面,

一次又一次自己買單……

這樣的人在很多人眼中

是“豪爽”的、“友善”的。

但是,英國的《每日郵報》卻

刊文稱其為“友善病”,

認為人們會為自己過度友善

的行為付出高昂的代價。

繼續看下去...

(贊助商連結...)

「過度友善」

會讓你生病

《中國青年報》曾經發表過一篇文章,

其中記述了這樣一個案例:

92歲的英國老太太奧利弗·庫克

一生樂善好施,直到

年老體弱、疾病纏身,

仍然會有求助者

上門糾纏、索取無度,

最終她無法承受,

選擇自殺身亡。

奧利弗·庫克事件也許是個特例,

但是生活中因為過度友善,

導致自己身心俱疲的人卻屢見不鮮。

朋友阿瑞,

是一個溫暖陽光的年輕人,

在工作單位還被

同事笑稱“便利貼男孩”。

也就是說,他的存在,

就像便利貼一樣,

隨叫隨到,有求必應。

「阿瑞,幫我搬下東西。」「好嘞!」

「阿瑞,幫我點份外賣。」「好嘞!」

「阿瑞,我有事,

晚上幫我代班。」 「好嘞!」

「阿瑞,這個項目

你加班弄一下。」「好嘞!」

「阿瑞……」「好累!」

終於,阿瑞病倒了。

當我去看他的時候,

他一臉疲憊地和我吐露心扉:

「他們讓我幫忙的時候,

我表面笑容滿面,

其實內心早已經抓狂,

但是不知道為什麼,

每一次都會因為心軟答應下來。」

嚴歌苓在《陸犯焉識》中寫道:

「心太軟的人,

快樂是不容易的,

別人傷害他或他傷害別人,

都讓他在心裡病一場。」

阿瑞從一個陽光溫和的大男孩,

變成一個身心俱疲的職場白領,

無疑是因為所謂的“心軟”,

將友善的邊界無限放大,

甚至遠遠超過了身體的負荷。

其實,像阿瑞這樣,

擁有“便利貼”屬性的人並不在少數。

友善看上去充滿美好,

但是過度友善也許會成為

你生命不可承受之重。

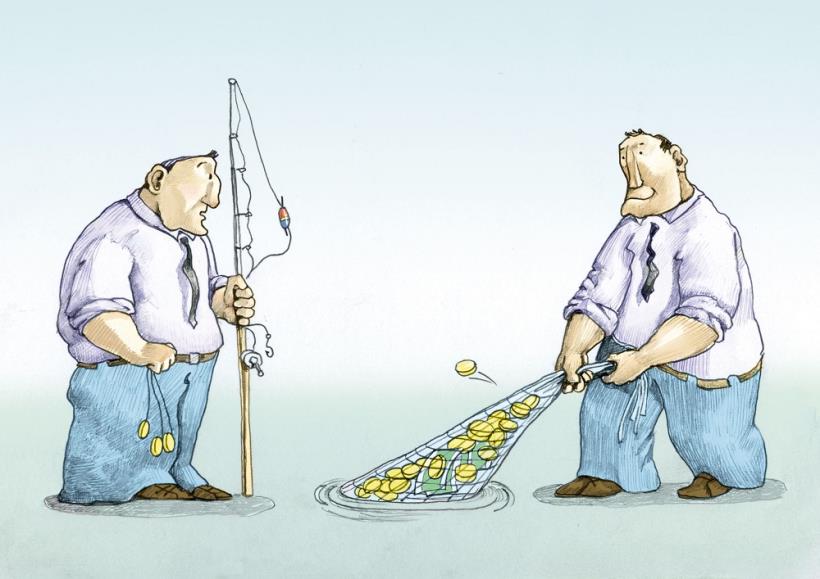

過度付出

會讓我們變得廉價

美國社會學家艾略特·阿倫森,

做過一個實驗:

他將實驗人分成4組,

然後讓各組對某一人給予不同的評價。

第一組始終對人褒揚有加;

第二組始終對人貶損否定;

第三組先褒後貶;

第四組先貶後褒。

最後得出結論:

人們對第四組最具好感,

而對第三組最為反感。

這就是著名的阿倫森效應,

過度的友善,

並不能讓對方感到重視,

反倒會因為習以為常,變得廉價,

若是偶爾有一次拒絕,

還會將之前建立起來的好感破壞殆盡。

幾個月前的「杭州保姆縱火案」

曾經在社會上引起軒然大波。

因為房東夫婦為人友善,

多次包容保姆的不良行為,

最後因為偷盜被發現將她辭退。

沒想到這反而激起了對方怨憤,

釀成了慘痛的惡果。

古訓有雲:「升米恩,斗米仇。」

過度的友善,

也許並不能收穫感恩的鮮花,

反而會釋放出人性的惡魔。

作家三毛曾經在散文集《西風不識相》

中描寫過她的一段出國經歷:

她在留學前曾經被家長囑咐

在外恭謙禮讓,做一個友善的人。

之後,她也恪守父母的教導,

事事謙讓,但是結果卻令她大跌眼鏡。

她的友善換來的竟然是

其他人的輕慢,甚至被欺負。

後來她決心不再做一個老好人,

開始維護自己的正當權益,

反而贏得了外國同學的尊重。

為人友善是我們的傳統美德,

但是過度友善,

會讓我們的付出變得非常廉價,

所謂的“善”也失去了其本身的意義。

「友善病」

無法治癒

「為人友善本沒有錯,

但是極端無私的背後往往伴隨著

痛苦、孤立、空虛、罪惡感、

羞恥感、憤怒和焦慮。」

這是美國心理學家萊斯·巴巴內爾

在其著作《揭開友善的面具》

中對過度友善的解讀,

他稱其為“友善病”。

在日劇《賢者之愛》中,

女主人公真由子年少的時候天真善良,

對閨蜜百合予取予求的行為全盤接受。

於是她不斷地失去:

心愛的禮物、首飾、初戀男友,

甚至父親的性命……

在這樣的環境中

真由子的情緒不斷壓抑,

從不敢拒絕的懦弱自卑,

到失去摯愛的傷心痛苦,

以至於最後帶著滿腔的

憤恨走上了復仇之路。

真由子的人生悲劇,

恰恰證明了過度友善

所帶來的嚴重的心理問題,

這種心理問題如果得不到解決,

很可能影響你一生的命運。

畢淑敏在《行使拒絕權》中寫道:

「不拒絕那本該被拒絕的事物,

就像菜花狀的癌腫,

蓬蓬勃勃地生長著,

浸潤著,侵襲我們的生命,

一天比一天更加難以救治。」

在我們的日常生活中,

通常會有這樣的經歷:

你一次又一次地包容對方的過失,

那時你的心情肯定是非常糟糕的,

你心裡會想,

「為什麼又是我」,

「難道我真得好欺負嗎」,

「是不是我太過懦弱了」……

這會讓你在自我否定當中不斷的淪陷,

最終喪失自我,變得卑微,

沒有了自信心和進取心。

過度友善是一種病,

一旦你犯病,

就無法逃離它的心理囚籠。

你的友善

必須帶點鋒芒

英國心理學專家蘇珊娜•阿布斯說:

「極端無私性格的人,

沒有自己的聲音,

往往會受到別人的欺負,

這種性格需要改變。」

為此,她給出了以下三點建議:

1. 活出自我,

珍惜自己的時間和精力。

每個人都應該為自己而活,

而不是成為別人“眼中”的模樣;

而且我們的時間和精力都是有限的,

只有做好自己,

才能更好地為他人提供幫助。

2. 學會說「不」,

無須有求必應。

友善是你的修養,

但是拒絕也是你的權利,

一個敢於說“不”的人,

在工作和生活中

一定也是充滿自信的,

這樣的人做任何事情

都更容易獲得成功。

3. 明確是非觀,

提高自己的原則和底線。

每個人都需要有明確的是非觀,

當有人向你尋求幫助時,

你要明白你的提供的幫助

一定正確的、有意義的。

「君子有所為有所不為」,

一個沒有原則和底線的人,

絕對不會獲得別人真正的信任和尊重。

《命中註定我愛你》中有這麼一句臺詞:

「今天不要當便利貼,改當強力膠,

就算被撕下來,也要扒掉他們一層皮。」

雖然我們不必活得如此極端,

但是你的友善必須帶點鋒芒。

誰不是第一次做人,

請對自己好一點。

本文授權轉載自 洞見,原文 於此

(責任編輯/Lenox )

發表

發表

我的網誌

我的網誌